水面常见的浮游藻类植物原来是自然界的“减碳高手”,吸碳能力比树木更强劲。香港城市大学(城大)“HK Tech 300”种子基金及天使基金培育的藻碳科技有限公司(Alcarbo),便通过基因变异技术培植微藻,并采用自行研发的“光化生物反应器”及纳米气泡技术,来提升微藻的吸碳能力,令其吸收之二氧化碳可达相等面积树林约68倍水平,成为“超强吸碳王”。

该初创公司曾先后入选由阿里巴巴创业者基金主办的初创比赛“JUMPSTARTER 2023”前30名并获得“环境保护大奖”,同时也透过HK Tech 300而入选为香港科技园公司Incubation计划所培育之初创。公司正就相关技术在国际碳交易平台申请碳信用额认证,期望透过碳信用额交易,推动全球“吸”尽己任。

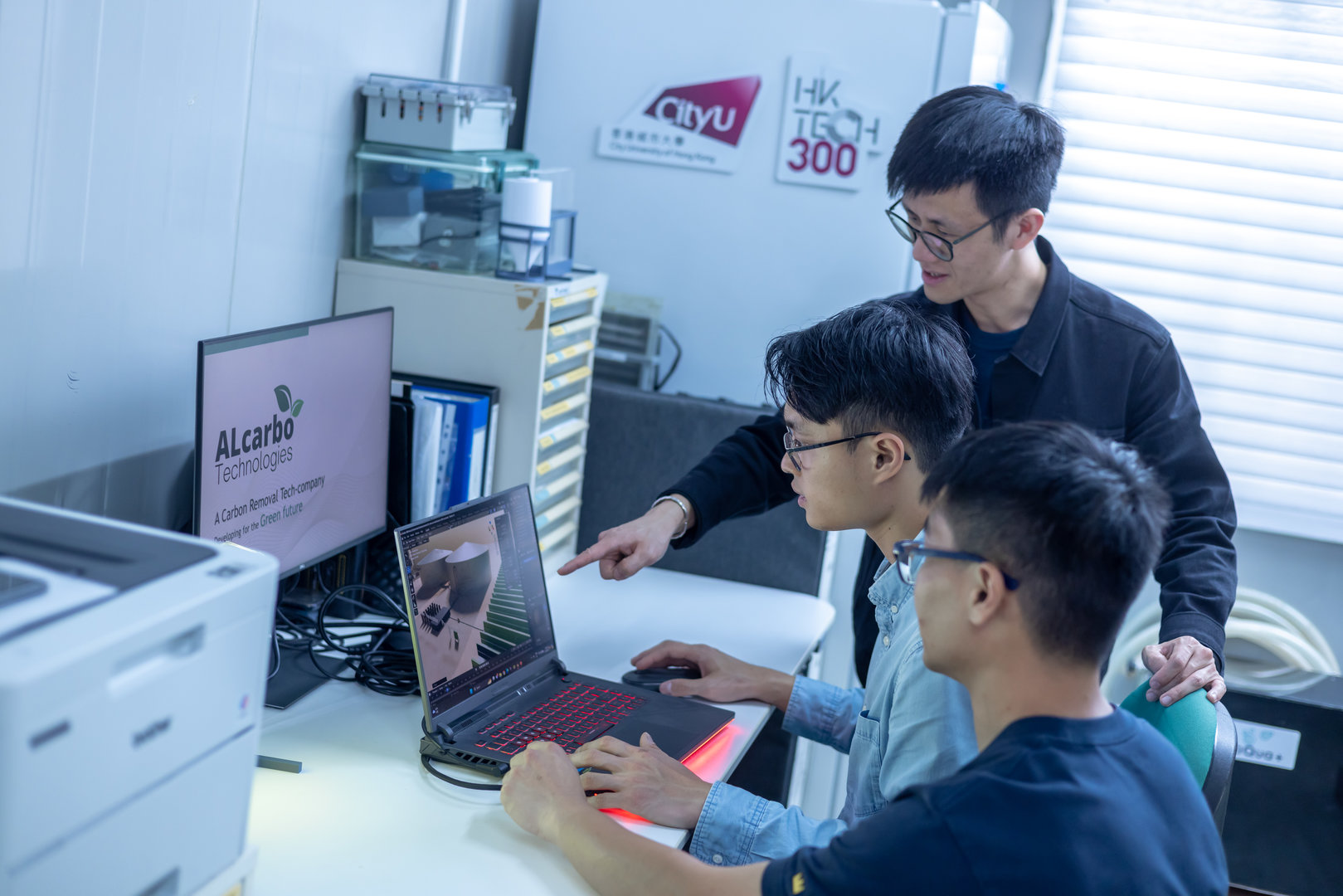

藻碳科技由城大传染病及公共卫生学系博士生吴佰谦(Nelson)、同系博士生张恩柱(Rex)和研究助理陈君玮(Bill)于2022年创立。Nelson从小热爱海洋,更曾与长辈一起创业营运海鲜贸易,接触到渔场、养藻和微生物的公司;他又先后在台湾及苏格兰修读水产养殖学士和水产病理学硕士学位,在毕业后回港加入香港城大,一边攻读传染病与公共卫生学系博士,一边任研究助理,进行微藻相关科研工作。

至于Rex和Bill则研究分子生物学和微生物学。三个博士生偶然在实验室闲聊:“全球暖化,不正是时候以科技协助减碳?”就这样,成就了藻碳科技这念头的诞生,并且在HK Tech 300的支持下逐步实践出来。

愈微小,愈强大

与陆地之植物相同,微藻在生长时会进行光合作用,于过程中吸收二氧化碳,再转化及释出氧气。微藻虽细小,但“反而愈细的生物,愈不应看少它的能力。”Nelson表示,理论上,微藻吸碳能力却比树木高出近400倍,“但养它们不容易,要选择特定品种,并用科学方式培养它们”。

Nelson的团队经过深入研究,从全球7.5万种浮游藻类,选定了固碳能力较佳的微藻品种,并利用基因变异技术改变微藻的特性,使其能够适应不同地区的养殖环境。

研发反应器提升微藻碳捕捉率

团队同时研发光化生物反应器,并将纳米气泡技术应用于反应器中,提升二氧化碳溶解度,加长其在水中停留的时间,从而使微藻的碳捕捉效率提升15%,不但令微藻所吸收二氧化碳量提升12倍,也减少反应器之用电量,进一步达至碳中和的目标。

由创新意念、一个研究项目,“落地”转化为实际应用和科创公司,与微藻将二氧化碳转化为氧一样,往往需要外力“助攻”才得以提升效能。在初创过程之中,HK Tech 300创新创业计划为藻碳科技提供全方位支援,先后批出10万港元种子基金及高达100万港元的天使基金。

HK Tech 300助力踏上初创之路

Nelson说:“初时我们只有一个概念,难以说服外界投资。HK Tech 300不但提供资金,让我们可以制成产品雏型,更有不同创业导师和业界网络,指导团队的营商技巧、了解商界和市场需要,令团队不用‘单打独斗’,也令我们的眼光不只集中于实验室内。”

目前,藻碳科技已成功于元朗建立一个微藻养殖场,作进一步研究及成果转化,同时向潜在企业客户示范商业模式运作。Nelson指出,微藻养殖场面积约150平方米,设置了12个微藻反应器,每个约一平方米反应器所吸收的二氧化碳量,已相当于68平方米树林的吸碳水平。此外,该公司亦会生产一些藻类原材料,供科研公司或大学用于生物燃料,以及为水产业界生产所需的微生物。

藻碳科技致力为寻求可持续的绿色解决方案,其碳捕获率已获著名检测机构CMA检定中心的认证,并正为公司申请国际独立机构“黄金标准”的碳信用额认证,计划未来开拓东南亚市场,以开展全球范围的“碳信用额”交易,让需要减碳、处理碳排放的公司可以购买,期望能成为各地不少企业的减碳伙伴,携手推动可持续发展,实现“碳中和”。

(2024年3月)